永源寺について

永源寺は、かつて「金剛寺」と称して現在の北九州市八幡西区金剛にあったが、応仁年間(1467~1468年)の兵火により消失し、一時八幡西区野面の寿福寺内に居を構えていた。

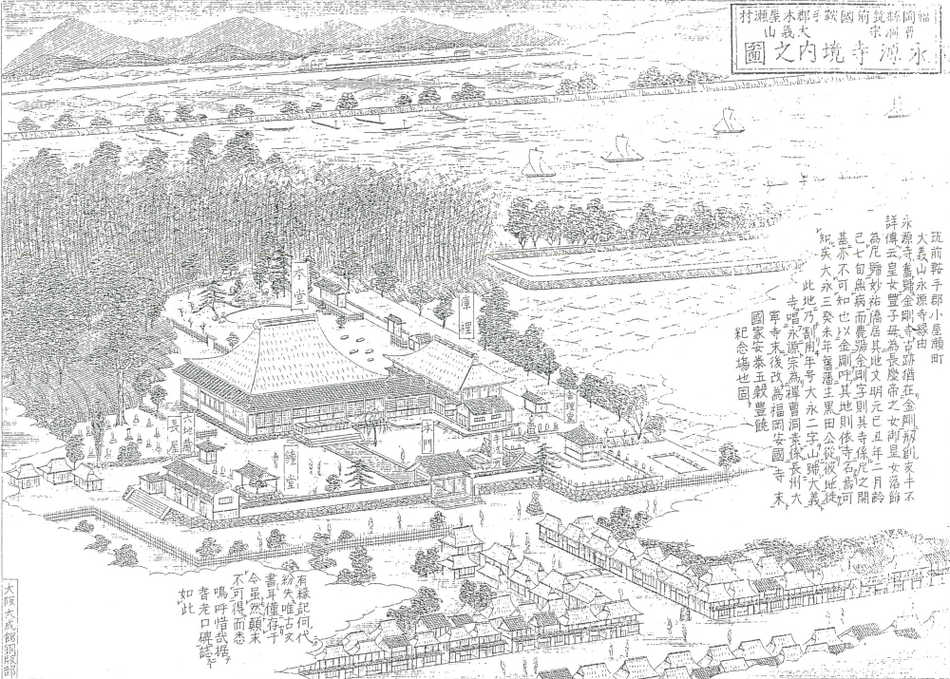

その後、大永3年(1523年)に現在の木屋瀬に寺を移すこととなる。その際、時の年号である「大永」を二つに割り、山号を「大義山」、寺号を「永源寺」と改め、山口県長門市にある大寧寺の末寺として再び布教教化を始めることとなった。

寛文5年(1665年)に福岡市中央区にある安國寺の末寺となり、現在の本尊である「聖観世音菩薩」を太宰府の戒壇院より奉納される。

享和3年(1803年)には本尊を修復し、明治3年(1870年)には、本陣廃止に伴い、本陣門を永源寺の山門として移設する。

明治36年(1903年)に現在の本堂を再建し、大正12年(1923年)には開創400年を記念して、現在の山門を建立。

昭和16年(1941年)頃、現在の木屋瀬保育園の始まりである、保育を永源寺本堂にて始め、地域の子どもたちの拠り所なっていった。

昭和61年(1986年)に本陣門を全面改修し、平成17年(2005年)には本堂の大修築を行うなど、伽藍の整備を進めていった。

そして、令和5年(2023年)には開創500年という節目の時を迎えた。

沿革

【金剛寺沿革】

室町時代中期(1400年前後):北九州市八幡西区金剛に創建されたと伝わる

応仁年間(1467~1468年):応仁年間の兵火にて焼失

応仁2年(1468年)以降:八幡西区野面の寿福寺内に移寺

文明元年(1469年):金剛寺の開基である妙祐遷化

大永3年(1523年):現在の地に移ることを機に、寺号を金剛寺から永源寺へと改めた

【永源寺沿革】

大永3年(1523年):成山宗功大和尚により開創、大寧寺の末寺となる

寛文5年(1665年):天翁全補大和尚を御開山として、安國寺の末寺となる

元禄11年(1698年):本尊「聖観世音菩薩」を太宰府の戒壇院より奉納、修復を行った

享和3年(1803年):本尊「聖観世音菩薩」再修復

嘉永7年(1854年):越っあん地蔵(越龍地蔵)を建立

明治3年(1870年):木屋瀬宿の本陣の門を山門として移設

明治36年(1903年):本堂再建

大正12年(1923年):山門(鐘楼堂)を新築

昭和15年(1940年):本堂の大修築

昭和16年(1941年):保育を本堂にて始める

昭和61年(1986年):本陣の門を全面改修

平成10年(1998年):納骨堂の全面建替

平成17年(2005年):本堂の大修築

令和5年(2023年):観音堂(永代塔)を建立し、本尊「聖観世音菩薩」再々修復