聖観世音菩薩

永源寺の本尊である「聖観世音菩薩」は、元禄11年(1698年)4月、太宰府の戒壇院より奉納された。

本尊は、樟材の一木造りの立像であり、制作時期は平安時代後期と推定される。また、本尊胎内に納められている木札の墨書銘や光背の陰刻銘によると、元禄11年(1698年)と享和3年(1803年)に修復されていることが分かる。

また令和5年(2023年)には、220年ぶりの再々修復が行われた。

山門(鐘楼堂)

現在の山門は、大正12年(1923年)に建立された。その際、時の京都清水寺の貫主であった大西良慶老師を拝請し、落慶法要を行った。

また、山門の上部には梵鐘があり、毎朝6時と夕方5時に9声の梵鐘の音が、木屋瀬の町に響き渡っている。

越っあん地蔵(地蔵菩薩)

永源寺13世住職である越龍和尚により、嘉永7年(1854年)に建立された地蔵菩薩である。その為、越龍和尚の名から「えっあんじぞう」と呼ばれるようになった。

またその昔、遠賀川の氾濫による大水害が起こった際、子どもたちを乗せて避難していた船が流されそうになった時、越っあん地蔵の鼻部に船が当り、鼻が取れてなくなってしまったが、そのお陰で船が止まり事なきを得たという。

後日鼻を修復したところ、お願い事をすると鼻が高くなると噂になり、若い女性のお参りが多くなったそうである。

まっくり地蔵(六地蔵)

永源寺の六地蔵(嘉永年間に建立とされている)は、まっくり地蔵と呼ばれ、子どもたちの願いを叶えてくれるお地蔵さまとして親しまれている。

まっくりとは、からだを前方に回転する方言であり、3歳なら3回・5歳なら5回と歳の数だけまっくりをしてお願い事すると良いと言い伝えられている。

現在でも毎年8月24日に行われる地蔵まつりの際には、近所の子どもたちが、色々な願いを込めてまっくりをしながらお参りをする様子が伺える。

本陣の門

本陣門は、元々木屋瀬宿の本陣の門であったが、明治3年(1870年)の本陣廃止に伴い、永源寺の山門として移設された。

その後、現在の山門の新築に伴い、大正12年(1923年)に今の場所に移設された。

昭和61年(1986年)、破損が著しいため屋根瓦の葺替えなど、全面改修を行い、今日もなお昔日の面影を残している。

観音堂(永代塔)

令和5年(2023年)5月、永代供養塔として、永源寺開創500年に合わせて建立。

堂内の正面には、観世音菩薩像が安置され、永代供養をされた精霊を見守っている。

観音堂へのアプローチは、煩悩と迷いの世界である『此岸』から、心の落ち着いた悟りの世界である『彼岸』へと「三途の川」を渡る様子をイメージして設計されており、その川を枯山水の様に石で表現している。また堂内は、奥に進むにつれ徐々天井が高くなり、自然と空を見上げ、浄土へと昇る祈りの空間を体現している。

子安観音

時の京都清水寺の貫主であった大西良慶老師が、永源寺開創400年法要に来られ、その際「子安観音」を持参し、永源寺に奉納された。

大西良慶老師は、明治22年(1889年)奈良の興福寺(法相宗)に入り、明治32年(1899年)興福寺231世となった。その後、大正3年(1914年)には、清水寺の貫主となった。

また法相宗以外の諸宗にも造詣が深く、日本宗教者平和協議会会長など仏教界の要職を歴任された。昭和51年(1976年)には、鹿児島県に生まれた日本初の五つ子の名付け親としても有名である。

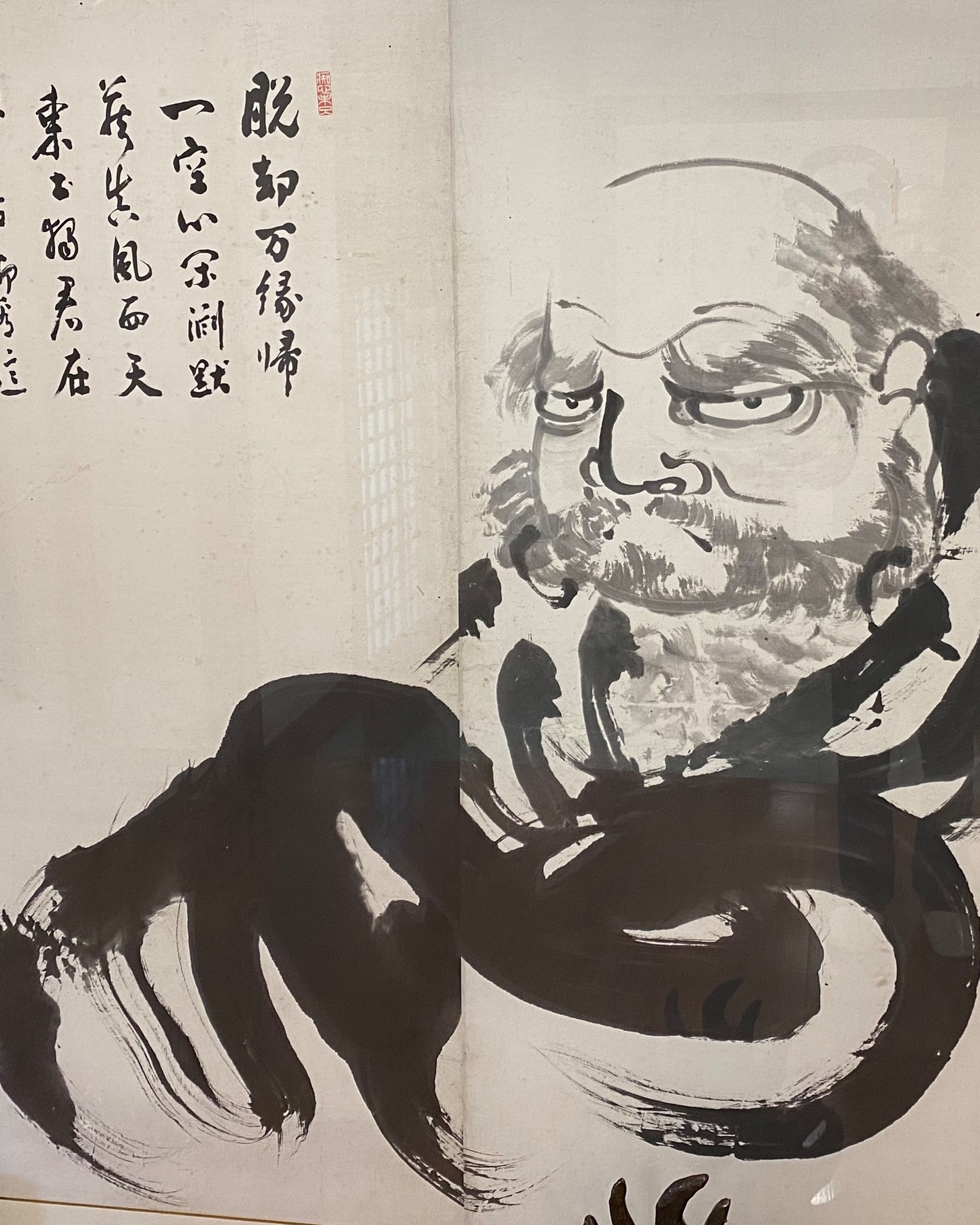

達磨大師絵図

永源寺には、新谷鐡僲の達磨絵図が残されている。

鐵僲は、明治~大正~昭和にかけて活躍した絵師で、木屋瀬に生まれ、若松の南画家・木村耕巌に師事。「月下の虎」で評価をうけ、41歳頃画業に専念することを決意。大正末には、福岡で画業を行い、昭和2年(1927年)に中国・朝鮮・台湾などを旅して翌年帰国し、田川郡糸田町に居を構えた。

永源寺にも、一時住み込み、その際に描いたとされる達磨絵図が数枚残されており、その内の2枚には、時の清水寺の貫主である大西良慶老師直筆の賛が書かれている。